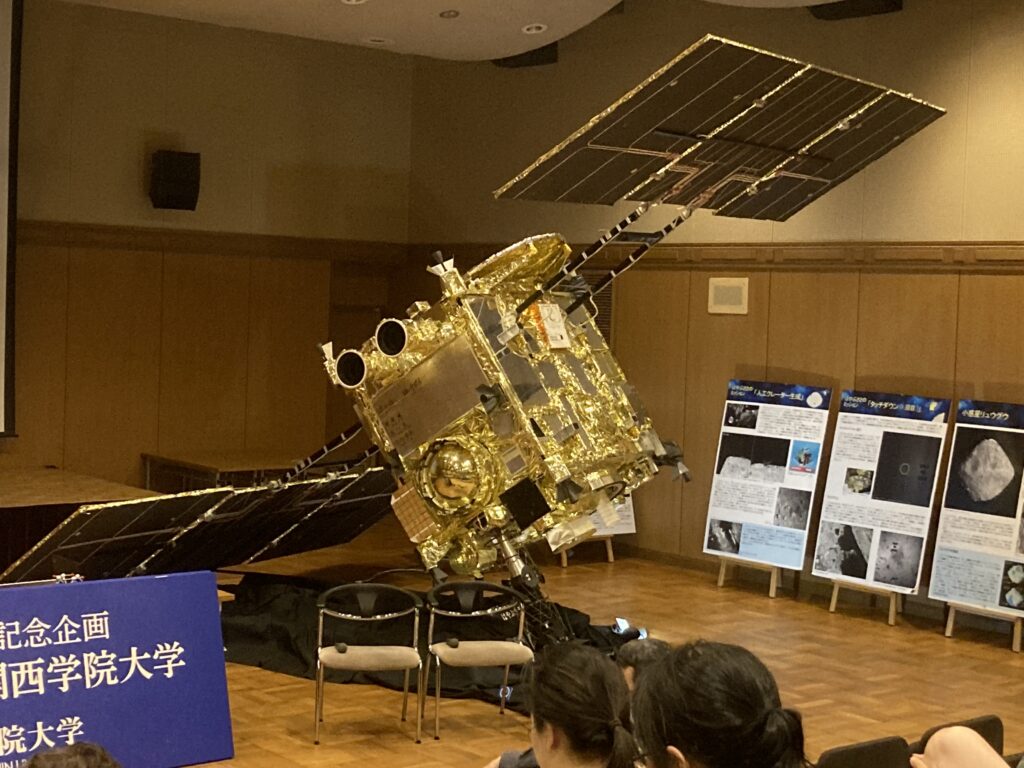

はやぶさ2実物大模型

ここは神戸海洋博物館。

関西学院大学の主催らしい。案内のビラには「理系4学部開設記念企画」と書いてあり、多様な取り組みを展開していた。私は神戸海洋博物館でのトークイベントに参加した。

お話をされたのは元日本電気航空宇宙システム株式会社の小笠原雅弘さん。70機以上の衛星製造実績があるということだ。

関西学院大学工学部物質工学課程の田中裕久教授。希少元素を使わない電気自動車などの研究をされているそうだ。

司会進行役はNHKラジオ第一「NHKジャーナル」解説キャスターの山崎淑行さんだった。

お話は多岐にわたっておもしろかった。

はやぶさ2でいえば、はやぶさ2は現在どこに向かっているのか。私の一番知りたかったことだ。

JAXAのホームページを引用すると、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「はやぶさ2」は2020年12月に地球帰還後、カプセルを分離して、また新たな深宇宙の旅へと飛び立ちました。現在は、半分近く残ったイオンエンジンの燃料(キセノン)を活用し、拡張ミッションを開始しています。次の目標は1998 KY26という小惑星で、到着は2031年。その間、2026年に小惑星2001 CC21へのフライバイや、2027年、2028年には2回の地球スイングバイを予定しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小笠原さんの説明によるとこの1998KY26という小惑星は、直径30メートル程度で、約11分で高速自転をしているそうだ。

今から8年後の2031年7月に到着予定だそうだ。

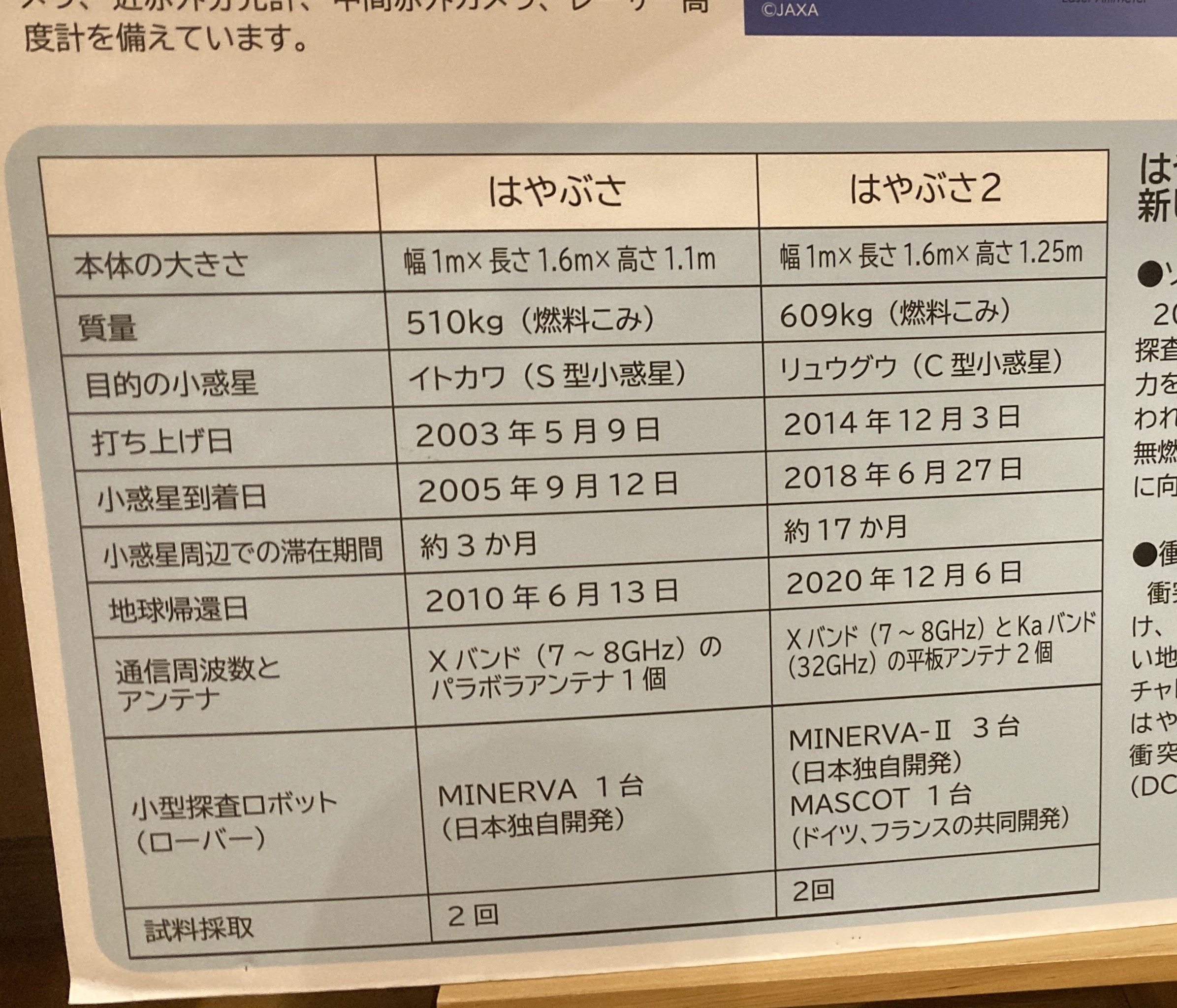

会場に「はやぶさ」と「はやぶさ2」の比較パネルがあった。こうしてみると、「はやぶさ」と「はやぶさ2」の大きさはほとんど同じで、重さが100kgほど重い機体と言える。

この写真は「はやぶさ」が地球にカプセルを投下し燃え尽きたあとJAXAでの報告会があったときに撮影したもの。「はやぶさ」初号機の実物大模型が展示された。

私も川口プロジェクトマネージャーのお話を聞きたくてJAXAの会場に行ったが、もう13年もの年月が経っているのか、と感慨が深い。