書店で左のような本を見つけた。

「見て知って作って楽しむ!

宇宙・天体ペーパークラフト」

作/グループ・コロンブス あかね書房

表紙には「月球儀」「はやぶさ2」「プラネタリウム」

「星座早見盤」「太陽系モビール」の写真があり、これらを作ることができるという。これは面白そうなので買うことにした。

まずは「太陽系モビール」を作ってみよう。

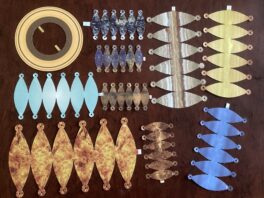

材料はとじ込みの厚紙。切り抜けるように切り込みが入れられている。

思ったより丁寧に作られたパーツで、太陽と8つの惑星の部品を切り抜くことができた。

色も塗られていて、水星はこんな色をしているのだろうか? 明けの明星と言われている金星はこんな色?と思いながら切り抜く。

木星や土星はなるほどこんな色だなあと思うが、天王星や海王星、水星や金星は実際どんな色をしているのだろう。観測機が何機も飛んでいって写真を撮っているが、肉眼ではどんな色に見えるのだろうと思う。

指示通りに作ったのがこれ。 球体にするのは難しい。

惑星の大きさはそれなりに大小の差がついているのだが、本当にこの比でいいのか?のところもある。しかし土星には輪もついているので、これが土星だとはすぐに分かる。太陽はもっと大きいのだが、ー地球の直径の109倍といわれているのだが、実際に109倍のモデルを作るのは無理なことだから、そこは我慢しなくてはならない。

たけひごが手に入ったので、それでモビールを作る。

糸とたけひごを固定するのは、本にあるように紙粘土を100均で買ってきて固定した。紙粘土はすぐに固まらないので、微調整する時間が取れて制作しやすかった。

本には「はやぶさ2」「月球儀」の工作もついているので作成して取り付けてみた。

土星の上に取り付けられているのが「月球儀」。

これは惑星の作り方と違って、多角形を利用してつくっている。そのためたいへん角ばっている。

「はやぶさ2」も単体で飾っておくより、太陽系もビールの中にある方が存在感があっていい。

実際の惑星の直径の比(地球を1とすると)

水星・・・0.38

金星・・・0.95

地球・・・1

火星・・・0.53

木星・・・11.21

土星・・・9.45

天王星・・4.01

海王星・・3,88

(ウィキペディアより)

リアルな比で、惑星モデルを作るのはちょっとむつかしそう。

しかしこうして表を見てみると、火星は案外小さいのだなあ、天王星と海王星はこんなにおおきいのか、と新発見するとができたのは、太陽系もビールをつくったからだろう。いい勉強になった。