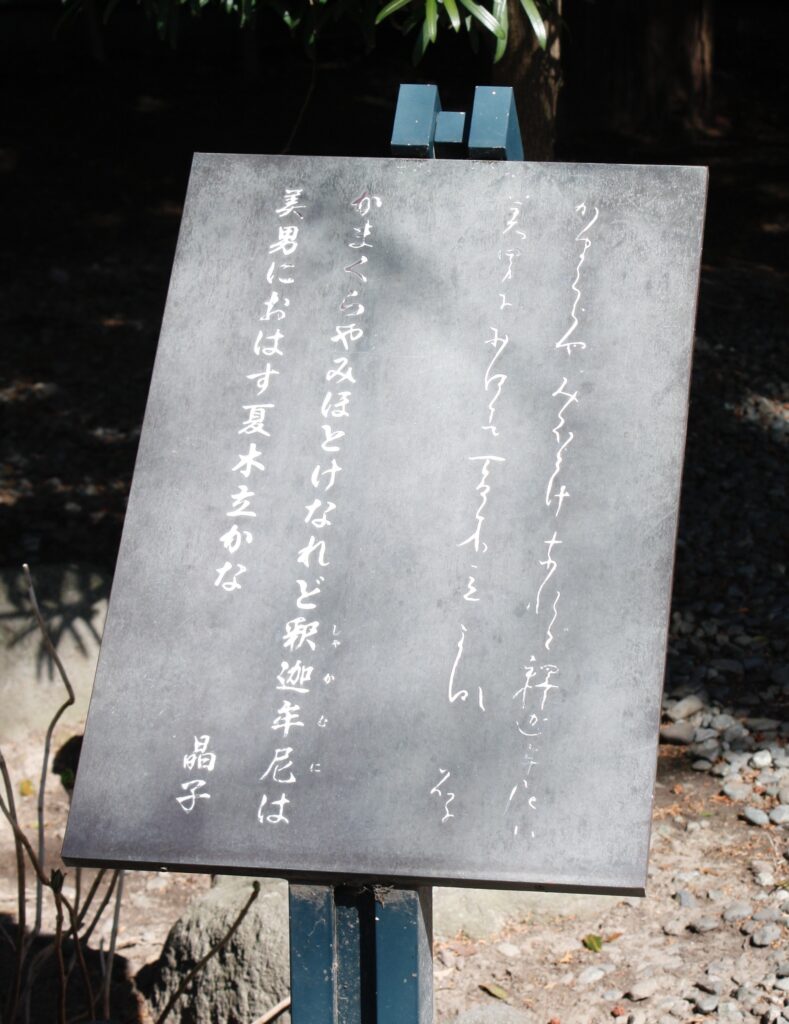

鎌倉の大仏をお参りし、帰阪の準備。鎌倉駅に出てくる。

駅前の「もみじ茶屋」に入る。この店はガイドブックに載っていたお店。

名物?の「宇治抹茶テラミス」と「ほうじ茶テラミス」を注文する。

なるほど、評判通りの明るくてゆったりできるお店だった。

新幹線の窓から富士山が逆光の中で姿を表すところが見えた。

横浜駅で買った「しゅうまい弁当」。

横浜の焼売を食べるのも、この旅の目的の一つ。 冷えていて、硬いのが残念。

やっぱり551の焼売のほうが私の口にあうなあ。

帰りも富士山側の席に座ることができた。 山頂が雪に覆われた、これが富士山‼ という姿を帰りの新幹線からも見ることができた。

「富士山を見ることができたらいいことがおきる」そんな言葉が頭をよぎる。

2024年がいい年でありますように。

約10年にわたって書いてきたブログ「雲外蒼天」もこの回で終了。

ブログのプロフィールで紹介している満開の桜の木も、害虫によって弱り、枝は伐採されてしまった。近くの桜並木も害虫のためにすべてなくなってしまった。

桜にとって不運な年だった。

下はブログを始めた頃の公園の桜。満開の桜だった。

そして現在の桜。

桜の枝は刈り取られているが、周りの木は大きくなり、公園の地面の緑も大きく広がっている。

時は流れていることを実感する。

ブログ「雲外蒼天」に付き合ってきていただいた皆様に感謝。

私にとって今年は新しいことへのチャレンジの年にしたいと思っている。

ありがとうございました。