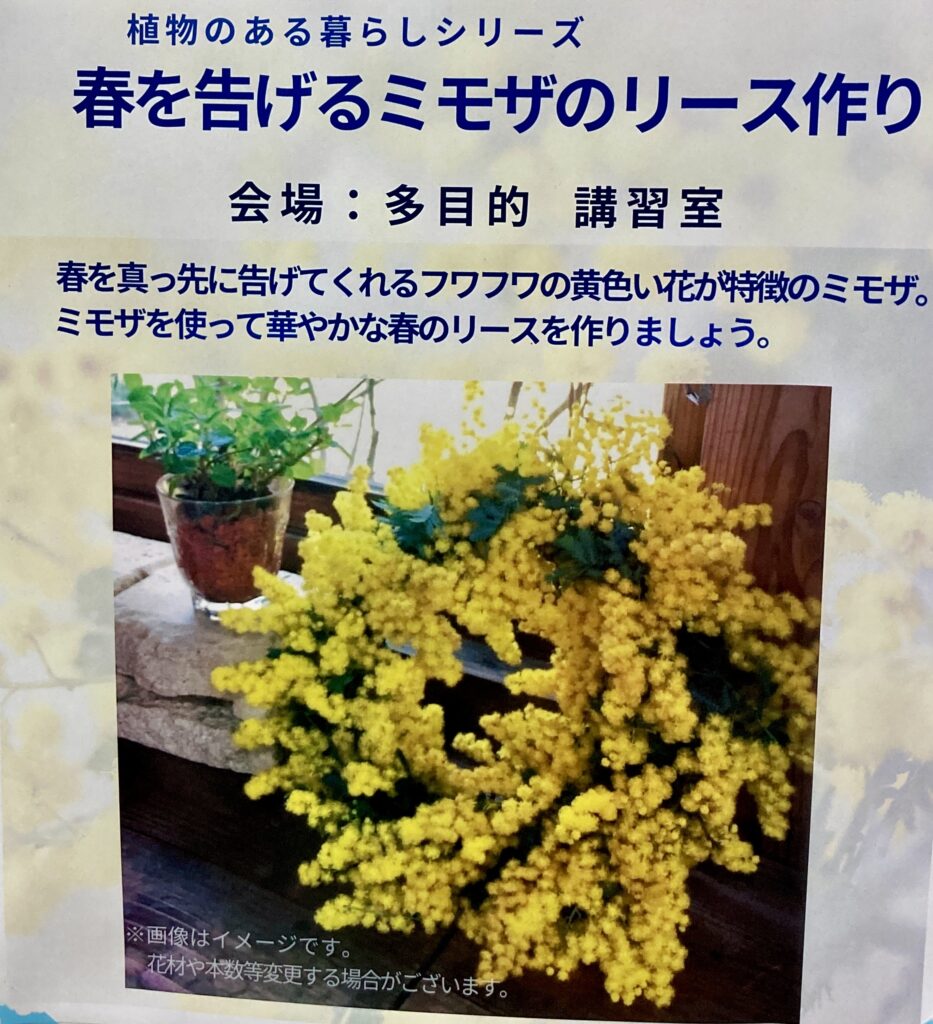

ミモザのリース作りの講座があった。

ミモザは最近良く見かけるようになった花。

ウィキペディアによると、

- フサアカシア、ギンヨウアカシアなどのマメ科アカシア属の植物の俗称。イギリスで南フランスから輸入されるフサアカシアの切花を”mimosa”と呼んだことから。

アカシア属の葉は刺激を与えても動かないが、葉や花の様態はオジギソウ属とよく似ることから誤用された。今日ではこの意味でよく用いられる。」

もう少しネットで調べてみると

「ミモザ」はギンヨウアカシアやフサアカシアなど、黄色い房状の花を咲かせるマメ科アカシア属の総称です。シルバーリーフと呼ばれる銀色がかったグリーンの葉が特徴的な半落葉~常緑高木です。本来の「ミモザ(mimosa)」はオジギソウの学名ですが、黄色の房状の花が咲くアカシアの仲間の呼び名として使われています。・・・略・・・

3/8は国際女性デーといって、女性の政治的自由と平等を訴える日として国連が制定しています。この日はイタリアでは「女性の日」とされ、女性への日頃の感謝を込めて、男性から女性へミモザ(アカシア)の花を贈る習慣があります。日本でも「ミモザ(アカシア)の日」とされ、女性へミモザ(アカシア)の花を贈る習慣が定着しつつあります。 https://lovegreen.net/library/garden-tree/evergreen/p107513/

2月末にこの講座をもつ意味がわかった。

配られたミモザの花は約1mほどあった。それを10等分にする。ミモザのほかにユーカリの木もつかった。これもミモザの枝に合わせて10センチくらいに切り、10個に切る。

ミモザの原産はオーストラリアと言われているので、ユーカリを使ったなかなと思う。

ミモザの花のついた枝10本、

ユーカリの木の枝10本、それぞれを組み合わせて10個の束を作る。

今回は2本の枝を組み合わせて、輪ゴムで止めるという作業だった。

慣れてくると、輪ゴムで止めずにできるそうだが、花が落ちることが心配なのでそんなに大胆にはできないと思う。

リース土台においてみて、レイアウトやバランスを考える。

リースワイヤーをつかって、リースとユーカリを土台に固定していく。

ワイヤーが見えるのが気になるが、リースは壁などに飾るので裏側のワイヤーは気にしない。表はミモザの花やユーカリの葉で見えなくなる。

ワイヤーで吊るせるようにし、最後にリボンで飾る。

アカシアの木に咲く花を「ミモザ」と呼んでいるということだが、花の名前はその歴史によって多様なので、なかなかむつかしい。牧野富太郎先生に聞かなくては・・・・

リース台に花をすべて飾るパターンと、隙間をわざと作っておくパターンがあるそうだ。 なるほど、空間をどのように活かすか、というセンスも必要なわけか。

この講座は案内では20人定員だったが、申し込みが多いため午前と午後の2つの口座にしたそうで、主催者もおどろいたそうだ。

ミモザの人気がよくわかる。

約2時間の講座だったが、参加者はみんな楽しそうだった。