大阪市平野区にある、大阪市立クラフトパークで「春の1日体験教室」があった。

金工教室が面白そうなので申し込んだ。

金工教室では「シルバーリングまたはピンプローチ」の制作体験ができた。

6人の体験者がいた。小学生の子もいて、工作好きのようだった。

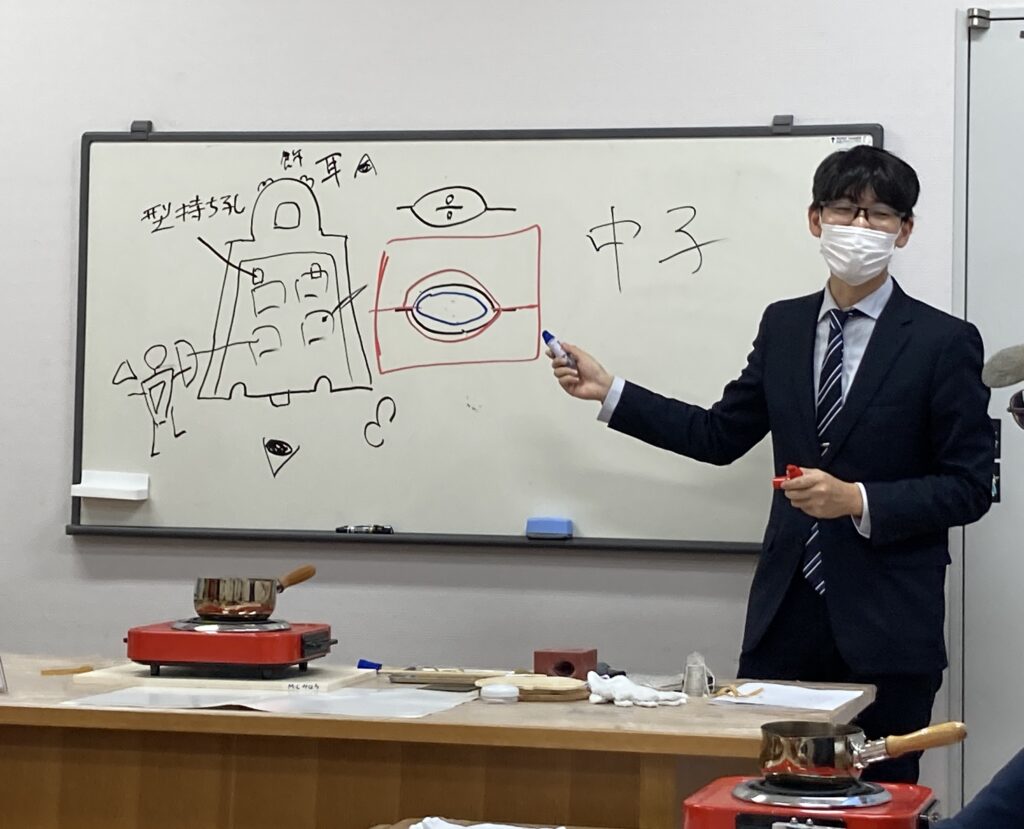

鉄床の上にある金属片が指輪になるまでの作業を思い出しながら書いてみよう。

まず指の大きさに合わせて切る。

模様をつけるための工具がたくさんある。 指輪に頭文字や日付入れたかったので文字を打ち込むための金属棒を金槌でたたくのだが、指が固定できずに歪んだり、思った位置に印をつけることができない。簡単そうに思ったが、熟練の業がいりそう。

そこで表の模様は金槌で斜めの線をいれることにした。

金槌でたたくと金属が伸びるので、もう一度長さを合わせて切ってもらう。

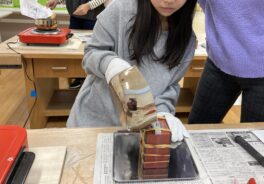

丸くするために金属片をバーナーで熱して作業しやすい柔らかさにしてもらった。

鉄?の棒に巻いて、金属片を指輪のようになるように曲げていく。

最後は木槌で両端がきっちりとくっつくように叩いていく。

そのあとは、やすりで指輪の表面や角をみがいていく。

講師の先生に最終の調整をしてもらい、もう一度ヤスリで表面や角をなめらかにする。 次の作業は金属片の両端を「ろう付け」して指輪の形にすること。

銀ろうというものを使うそうだ。

奈良の大仏も金属を溶かして作っているのだから、ろう付けの歴史は古そうだ。

くっついたあとは、硫酸で表面についた銀ろうをとかすので、10分ほどその作業を講師の先生におまかせする。私はしばしの休憩。

休憩中に中の見学。「吹ガラス教室」や「織物教室」などが興味深かった。

指輪は完全な円になっていないので、丸い金属棒に通して、木槌で軽く叩いていく。

急いで叩くと金属が伸びるのでゆっくり、という注意があった。なるほど。

講師の先生の話によると、「ここまでアナログな体験教室はあまりありません」ということだった。

現在はどうされているのですか?と聞くと、

「今は3Dプリンターを使って型を作っていきます。そこに金属を流して製品にしていきます」ということだった。なるほど、金属の棒から叩いて丸くして指輪を作るというのは確かにアナログだ。でも体験としてはとてもおもしろい。

完成した指輪とブローチ。

2時間半あまりの作業だった。金槌で何回も叩く作業だったので、肩が凝ってしまった。ここクラフトパークでは、5月の連休の体験講座や、子どものための体験講座が計画されていて、私ももう一度やってみたいなあと思った。

こういった施設は私達のイノベーションを刺激する大切なものだと思う。